|

|

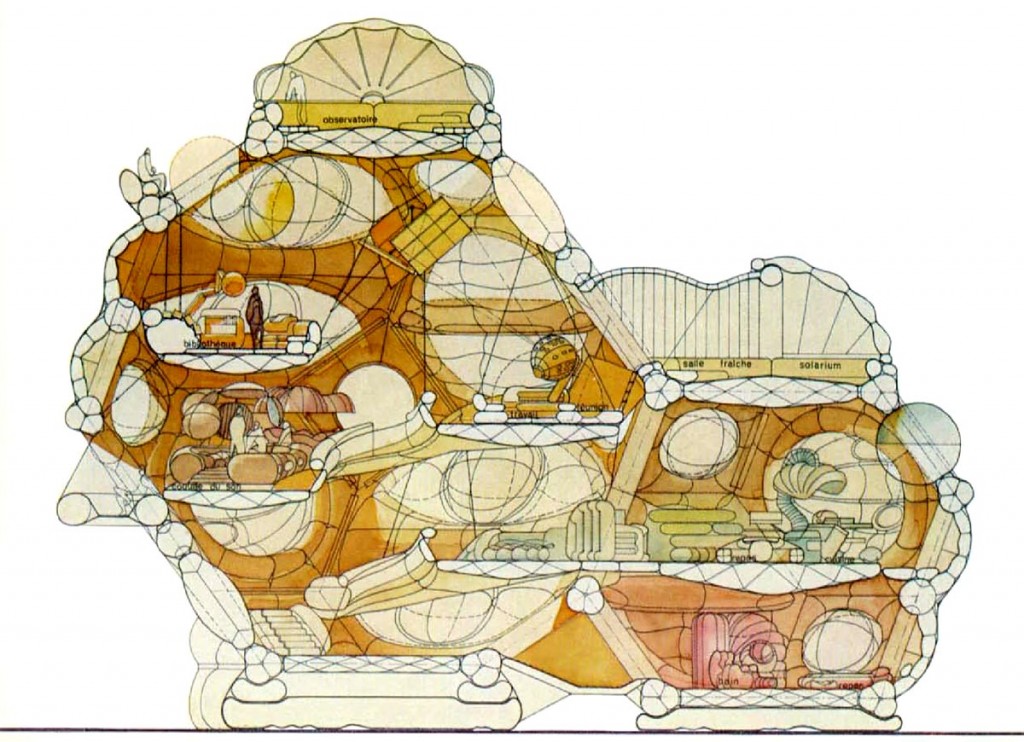

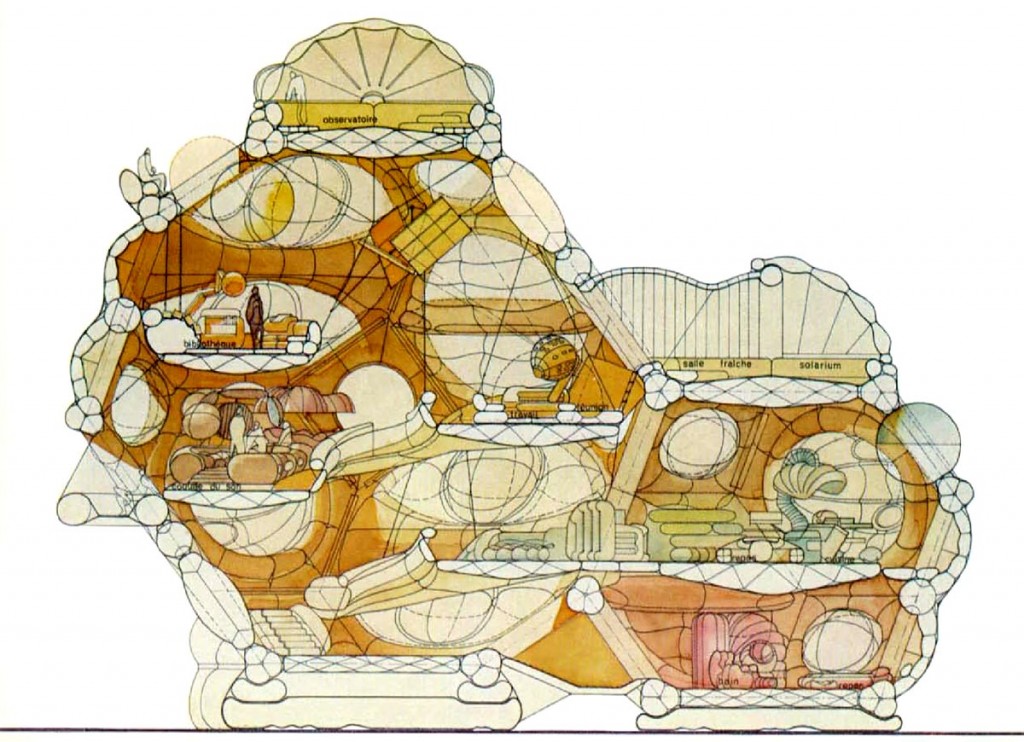

Jean Paul Jungmann Dyodon,Habitation Pneumatique experimentale, 1967

HUO : Quand nous nous sommes rencontrés vous m’avez parlé de cette

confusion au sujet de l’utopie en architecture : l’idée selon laquelle tout

ce qui n’est pas construit est utopique.

JPJ : Oui et dès que cela sort quelque peu de l’ordinaire on pense que c’est utopique. Or je pense que ce n’est pas tant l’avis du spectateur qui compte que l’intention de l’auteur. L’auteur conçoit pour une raison précise, ensuite les gens interprètent, mais ce qui est un autre problème.Certains auteurs travaillent très précisément dans cette perspective

utopique et peuvent s’arrêter là. Ce n’est donc pas nécessairement en vue d’édifier, de construire. Je pense que c’est l’intention qui constitue la pensée utopique. L’architecte/utopiste fait son travail, des images et des textes qu’il publie simplement et des projets qu’il élabore – qui peuvent d’ailleurs être de véritables projets complets – mais qui, parce qu’ils ne sont pas destinés à être construits, peuvent être considérés comme

utopiques. Pour mes projets par exemple, il était évident qu’ils ne devaient pas constituer un créneau, un tremplin en vue de recevoir une commande. La pensée utopique ne fonctionne pas comme cela et depuis longtemps, du moins depuis le XVIII° siècle.

HUO : C’était la première question que je souhaitais vous poser. Pour commencer par le commencement, où situeriez-vous le commencement de ces utopies ? Aussi loin que Thomas More, au début du XVIè siècle ?

JPJ : Non, je crois que les architectes n’ont que peu été influencés par ces écrits. L’architecture, à ce moment là, ce n’était que de la pure construction. Il n’y avait guère que les peintres qui faisaient des tableaux dans lesquels pouvaient être représentées des architectures utopiques, des paradis terrestres, etc. L’architecte s’exprimait par des

croquis comme ceux de Léonard de Vinci, des esquisses de villes possibles,mais pas du tout dans une tradition ou un espoir utopique. Les dessins de Léonard représentant une ville idéale, des géométries polygonales, centrée, en trèfle, etc. s’inscrivaient dans la tradition des villes-forteresses et de leurs tracés géométriques, mais toujours dans le contexte de ce même thème. Donc ces dessins furent conçus dans une pratique professionnelle et non pas dans l’optique d’une vie autre ou meilleure dans ces morphologies.

HUO : Et où situeriez-vous donc les débuts de cette conception alternative de l’équation entre la vie, la ville et l’architecture ? En 1968 ? Vous citez dans votre texte « Architecture et utopie ou le rêve de l’architecte », le livre L’an O1 de Gébé.

JPJ : Pour nous ce genre d’ouvrage fut très important. Mais je crois que les ouvrages de ce type existaient déjà longtemps auparavant. Quelqu’un comme Eugène Hénard au début du XXè siècle, qui était architecte employé de la ville de Paris, a pû être un professionnel cmpétant et en même temps il publia à ses frais des articles théoriques sur ce qu’il pensait être un problème urbain comme les immeubles à redans, les équyipements en plein

ciel ou aéroports au cour des villes, la Grande Croisée Est-Ouest, les croisements de la circulation à plusieurs étages, etc. Je pense qu’Eugène Hénard avait une pensée utopique dans ses huit fscicules que furent ses Etudes sur les transformations de Paris (1903-1909).

HUO : Hénard, ce serait une sorte de commencement ?

JPJ : Non il y a d’autres commencements : les utopistes du XVIIIè siècle, Etienne-Louis Boullée, Claude-Nicolas Ledoux étaient dans cette lignée là : la pensée d’une utopie industrielle, d’un regroupement des travailleurs avec le patron habitant près du lieu de production, etc. C’est de l’utopie pure, mais toujours liée au contexte social de son époque. Dans les années soixante, la mode était aux utopies techbnologiques, à l’éphémère, le mobile, le tout cybernétique… Les années pop directement en rapport avec

l’air du temps.

HUO : Et si l’on examine plus précisément le cas du groupe « utopie » que

vous avez cofondé et dont vous avez été un des membres clés, où en

situez-vous les commencements ? Et est-ce que votre intérêt pour les

questions de l’utopie naît avec le groupe « utopie » ou bien ce groupe

est-il l’expression d’un intérêt déjà plus ancien ?

JPJ : Le groupe « utopie » est une histoire contradictoire. C’est Hubert

Tonka qui fonda le groupe et le terme pour le désigner. Nous avons acquiescé à cette proposition. Nous étions jeunes diplômés ou diplômables en fin d’études, plus ou moins talentueux et prêt à affronter la vie professionnelle.

HUO : Tonka et vous, vous étiez donc ensemble à l’école. Avec les autres

aussi ?

JPJ : Tonka était plutôt un outsider curieux de tout, il suivait les séminaires de Foucault, de Deleuze, il était à Nanterre avec Lefebvre. Il évoluait donc plutôt dans un milieu de philosophes et de sociologues. Mais il n’avait pas fait, à ma connaissance d’études supérieures particulières. Il fréquentait aussi le milieu de l’urbanisme et notamment le seul lieu d’enseignement où l’on traitait d’urbanisme dans les années 60, qui était

un séminaire à l’école des Beaux-arts, le séminaire « Tony Garnier » où enseignaient notamment Gutton, Auzelle (qui fut l’urbaniste de la Défense). C’était le seul endroit où l’on parlait d’urbanisme. Il faut se souvenir que dans les années 60 en France l’urbanisme n’était pas du domaine de l’architecture, du moins à l’école des Beaux-arts.

HUO : La pensée de Henri Lefebvre fut-elle importante pour vous ?

JPJ : Oui et inversement aussi, l’intérêt de l’université pour l’urbanisme.

Pour nous aussi bien sûr, parce qu’au fond les architectes et les peintres de l’école des Beaux-arts étaient des gens assez incultes, ne lisant pas tellement. Et tout d’un coup dans cette période charnière entre les années 60 et les années 70 sont apparus un ensemble de questionnements sur la profession, la véracité des prpjets urbains, les villes nopuvelles, des questionnements politiques, sur l’avenir, sur la guerre d’Algérie, toutes

ces choses là… Et donc je crois que dans ce contexte, des gens comme Henri Lefebvre, Baudrillard, Tonka ou Loureau étaient persuadés que l’urbanisme avait un rôle à jouer dans l’évolution sociale d’un pays, d’une ville.

HUO : Baudrillard était déjà là ?

JPJ : Oui évidemment, mais Baudrillard faisait semblant de ne pas comprendre nos problèmes architecturaux- et d’ailleurs il le pense encore ;

c’est un grand regardeur, il lit les choses mais notre questionnement professionnel lui était étranger. Je pense que l’art en général, l’art plastique etc. et l’architecture sont des domaines très séparés.

L’architecture est tellement liée à l’industrie, au pouvoir politique, aux techniques, à la finance, à l’économique, qu’elle en devient une charnière essentielle. Et en effet c’est par la construction, les grands chantiers ou les travaux publics que tous les partis politiques, se financent. C’est là que se situe l’argent de l’urbanisme. Il y a deux textes que nous avons élaborés, l’un La logique de l’urbanisme pour le Jour Mondial de l’URBANISME le 8 novembre 1967 à Versailles et L’argent de l’urbanisme, une adresse à la Première Semaine de Rencontres Internationales Construction et Humanisme à Cannes en mars 1969. Chaque fois nous intervenions dans des lieux comme ceux-ci, ce n’était pas par des discours ou des débats mais à travers des fascicules que nous distribuions. On n’intervenait pas sur les podiums, on ne participait pas, on distribuait simplement notre texte, un peu comme des militants. Mais pour en revenir à Tonka, à notre rencontre,

et aux raisons qui l’ont poussé à s’orienter vers l’architecture et l’urbanisme, il faut souligner à quel point la question de l’esthétique était importante pour lui. Tonka avait du nez là dedans. Il se disait que l’architecture était aussi un art. Et donc il s’est mis à fréquenter des ateliers d’architecture et nous en particulier parce que nous étions des

architectes doués, un peu modernistes et qui se posaient des questions. Il trouvait que nous faisions des projets intéressants et que nous devions, que c’était notre de place, de participer à un groupe comme celui-là. Et il l’a appelé « utopie » parce que c’était un peu:« On fait table rase de toutes les choses et on commence à réfléchir ». Mais notez bien que Utopie n’a jamais été une revue d’architecture. Elle n’a jamais publié de projets

d’architecture. Il faut comprendre par « utopie » ce que nous avions exprimé dans un texte pour le congrès UTOPIA e/o REVOLUZIONE à Turin en avril. On nous avait invités et nous avons fait une affiche/tract qui s’intitulait Utopie ne s’écrit pas au futur ! . En gros notre position c’était : « Nous, on fait une analyse de ce qu’il y a ici et maintenant ».

Ça c’était une chose, et la seconde, c’était l’arrêt de la professionnalisation. A l’époque, tout le monde se posait des questions sur la profession d’architecte ou d’urbaniste, mais au fond nous, nous ne travaillions pas encore, si ce n’était pour d’autres architectes simplement pour gagner notre vie, on ne produisait donc pas des projets

d’architecture. C’est très longtemps après que toute cette génération de gens un peu engagés, soit comme nous, soit beaucoup plus engagés encore, comme les maos, les véritables gauchistes, a commencé à réaliser des projets. Nous, nous ne pouvions faire que des projets théoriques. D’où ces premiers projets conçus comme diplômes, car nous considérerions comme totalement contraire à nos principes de participer alors à une production, à nous associer avec la profession des architectes, une profession

libérale. Ceci était complètement aux antipodes de ce que l’on pouvait penser politiquement.

Donc la revue Utopie elle était pour nous une plate-forme pour penser l’habitat et la ville autrement et non pas pour concevoir des projets utopiques. Et cela, en faisant table rase, en reprenant, comme je le disais, les choses à zéro. Ce qui finalement nous

rapprochait d’une pensée politique véritable qui se constituerait comme cela. Par ailleurs, nous dessinions aussi des projets et des meubles. Et cette ambiguïté entre faire des projets d’architecture d’une part, et faire une critique radicale de la société de l’autre, était à la fois intéressante – et c’était le but de notre collaboration avec le groupe

« utopie » – mais était aussi très frustrante. Les groupes « Archigram » ou « Superstudio» par exemple n’étaient nullement entravés par aucun de nos problèmes idéologiques et politiques et donc pouvait énoncer tous leurs concepts très facilement et donner le meilleur d’eux mêmes dans des productions très prolifiques. Notre activité au sein du groupe « utopie » nous prenait beaucoup de temps et ce n’est seulement que quelques années après que nous avons recommencé à travailler. Notre groupement de design

Aerolande par exemple s’était spécialisé dans la production d’objets éphémères, démontables, transportables. Que beaucoup plutard, dans les années 75, j’ai repris la pensée utopique, réelle, architecturale.

C’est là que j’ai commencé à réaliser que nous avions été handicapés par ce contexte

politique qui ne nous permettait pas de nous amuser aussi facilement. Et donc en 1975, je me suis dit qu’il n’y avait aucune raison pour que je ne fasse pas les projets que j’avais envie de faire et que j’allais au moins les publier. C’était la seule manière d’avancer. Faire des projets en chambre, s’ils ne sont pas vus par d’autres, ça ne sert à rien. Et puis

nous avions cette habitude de l’auto-publication -comme d’ailleurs tous les fabricants de projets théoriques qui depuis le XVIII° siècle, depuis Fischer von Erlach, Piranèse, puis Karl Friedrich Schinkel au XIX° siècle, se sont eux mêmes publiés. Le groupe Archigram publiait des petits fanzines. D’autres publiaient des affiches comme Superstudio par exemple.

Donc l’auto-publication est une tradition des projets théoriques, c’est ce que l’on fait jusqu’au moment où les revues d’architecture s’intéressent à vous et publient vos propres productions. Mais pour nous, à cause de la prolifération des groupes italiens, autrichiens, anglais et américains et à cause de la mode des gonflables, les revues d’architecture se sont intéressés à nos productions. Donc dans les années 67-68, comme les meubles

et les structures gonflables étaient à la mode, après l’exposition L’Univers des jeunes aux Galeries Lafayette, après des articles dans différentes revues, aussi bien des hebdomadaires que des quotidiens, et dans des revues d’architectures anglaises, les revues d’architecture françaises nous ont demandés de publier dans leurs pages. Mais ils ne s’intéressaient pas réellement au contenu de ces projets.

HUO : On arrive là au moment « gonflable » de votre parcours. J’ai lu le catalogue The Inflatable moment, Pnematics and Protest in 68 de Marc Dessauce et je serai curieux de savoir comment vous faîtes le lien entre l’utopie positive telle qu’on peut la trouver dans un livre comme L’an 01 de Gébé par exemple et l’utopie positive du « moment gonflable »?

JPJ : Le « moment gonflable » s’est fait dans un souci de modernité totale, c’est à dire que l’on cherchait à la fois une technique qui était neuve -ne pas construire en béton, ni en fer et le gonflable était intéressant pour ça, car c’était tout à fait moderne, comme le sont peut être aujourd’hui les surfaces et les matières des images de synthèse – et

c’était aussi une réponse à une rationalité bien française. C’était vraiment de l’architecture, . disons qu’on ne dessinait pas pour le dessin. Le gonflable nous permettait à la fois d’avoir des formes nouvelles et des formes rationnelles. La tension du tissu est tout à faite stricte car on ne peut pas dessiner n’importe quelle forme. Enfin, pour nous, il s’agissait de dessiner des formes et des structures proches de celles d’Otto Frei ou

autres, c’est à dire des formes qui correspondaient bien à la théorie des surfaces minimales, des bulles de savon, des tension de tissu, que ce soit dans le gonflable ou dans le tendu, et donc ça nous rassurait.

On avait l’inventivité des formes mais toujours contrôlée par une technologie interne à nous, à la statique du gonflable. Et ça c’était très intéressant, car on ne pouvait pas faire n’importe quoi. Et plus tard dans des projets comme ceux publiés dans L’Ivre de pierres, il s’agissait toujours de projets parfaitement constructibles. Car je ne peux pas dessiner un trait si je ne suis pas sûr qu’il est stable.

HUO : Ce sont donc des utopies concrètes.

JPJ : Oui parfaitement. Ce sont des utopies tout à fait normales qui, d’une certaine façon, pourraient être quotidiennes. L’utopie pour moi – je ne parle pas de la revue Utopie – c’est de se positionner dans un lieu et non pas dans le non lieu de l’utopie, qui veut dire, étymologiquement, de nulle part. Se positionner dans un lieu, voir quelles sont ses potentialités et ce qui lui manque. Et c’est ce manque qui ensuite produit des questionnements du type : « Et s’il on ajoutait ceci ou cela en plus ».

C’est ce questionnement qui participe tout à coup à construire une pensée, une programmation, une formalisation, un projet d’architecture. C’est le manque des choses qui fait que l’on projette en avant ce que l’on aimerait bien vivre ou y vivre quand il s’agit d’un lieu. Et ce, dans le futur ou dans l’immédiat parce qu’en fait c’est la même chose. Quand on se projette dans le futur, on ne se projette pas quarante ans plus tard. On voudrait vivre ce que l’on ressent sur le moment même.

HUO : Mais quelle est la nature de ce manque ? Qu’est-ce qui manque

précisément ?

JPJ : C’est quelque chose que j’ai pu remarquer et comprendre notamment à travers le travail des étudiants d’architecture quand, au début des projets, on leur donne cet exercice qui consiste à voir et à décrire l’endroit où ils vont édifier un projet. Non seulement il faut voir une réalité des choses, la scénographie des lieux, la couleur, l’ambiance et il faut aussi prévoir. Dans un lieu plein, il n’y a pratiquement rien à projeter. Dans un lieu plein, sur la place de Sienne ou à Rome, l’équilibre et l’harmonie sont là et on ne pense pas qu’il pourrait manquer quelque chose. On ne pense pas à intervenir car ces lieux sont très bien comme ils sont. Par contre il y a des lieux comme les Halles de Paris ou même tout le centre de Paris, qui sont à la fois pleins, où il y a beaucoup de monde,où

c’est vivant, mais vides par ailleurs car sans architecture, sans cadre urbain.

C’est évident, dans ce cas là, que la pensée du futur, la pensée utopique, la pensée du mieux, la pensée de ce qui serait bien, est latente, toujours présente parce qu’il n’y a pas d’architecture. Ces gens sont dans une pratique sociale et urbaine, mais à part la consommation, le commerce, le vandalisme, les rendez-vous, les fast-food, il n’y a aucune architecture. C’est dommage que dans cette grande gare souterraine, la gare

R.E.R., une des plus grandes d’Europe, où passent des millions de gens, il n’y ait aucune architecture. Ce n’est que du trajet, du transport et ce n’est pas suffisant pour une ville. Et là, il y a un tas de lieux comme cela, des potentialités, des lieux en attente. Le musée du Louvre en revanche n’a pas besoin d’un investissement utopique particulier.

L’architecte Peï l’a fini et c’est très bien comme ça.

HUO : Vous liez donc l’utopie a une potentialité, au virtuel au sens où

l’entendait Deleuze, et non à celui de la réalité virtuelle.

JPJ : Oui, absolument, c’est à dire à ce qu’on pense être. On vit et on aimerait vivre quelque chose. Souvent ce qu’on aimerait vivre, on le vit réellement même si ça n’existe pas. Mais souvent on en est conscient, on se dit : « Ce truc là, si c’était comme ça, ce serait tellement mieux ». Au fond, l’énergie pour transformer est considérable. Elle n’est pas toujours possible en architecture, je dirais qu’elle est même impossible dans

l’architecture normale, professionnelle. Car ceux qui vont édifier – je parle de tout ce monde qui participe à la construction et pas seulement de l’architecte – ne sont pas ceux qui vont penser le lieu, en amont de la programmation et de ce qui va s’y dérouler. Ce sont d’autres personnes qui font cela. Et cette programmation est très handicapante. Le milieu de l’architecture, de la construction reçoit une demande. C’est bien d’ailleurs, car cela prouve que l’on sert à quelque chose. Le peintre d’une église à la Renaissance avait une commande précise de la part du clergé lui disant : « voilà les saints qu’il faut représenter, dans telles positions, Saint Thomas doit être plus grand que Saint Jean, etc.». Ils recevaient une demande précise. C’est ça qui fait un art vivant, et c’est ça que je reproche un peu à l’art actuel, c’est qu’on ne demande plus grand chose aux artistes et aux peintres. Ce sont eux qui inventent tout ce qu’ils doivent faire. Aujourd’hui un artiste invente le contenu total de son ouvre. S’il y a des gens qui veulent ensuite s’en servir, la placer dans les musées ou bien l’acheter, cela lui convient. Mais un artiste n’aimerait plus du tout avoir une commande, s’entendre dire « on aimerait ceci, cela ». Il devient

alors décorateur, il a horreur de cela. Mais le grand art, c’était ça, c’était dépasser toutes les contingences et faire du Signorelli, des choses comme ça. Tandis que l’architecte a encore cette vivacité sociale, il est utile, on lui demande des choses précises, la société qui lui pose un problème et il doit y répondre.

HUO : Vous voulez dire qu’il faut une règle du jeu pour la casser ou tout

au moins la décaler ?

JPJ : Non, c’est le côté vivant, et le cinéma a ce côté vivant exactement comme l’architecture, car c’est une demande, c’est de la production.

Parfois cela peut être le cinéaste qui a une idée, avec un roman, un scénario, etc. mais l’ensemble fait que ça peut faire du fric, ça peut plaire. Il y a une demande sociale qui fait que l’on fait le film tandis que l’artiste, le plasticien, est tout seul avec sa propre création et il se demande tous les matins ce qu’il va faire.

HUO : Ce qui est très intéressant par rapport à cette recherche que je mène sur l’utopie, c’est que l’on voit chez une nouvelle génération d’artistes, comme Rikrit Tiravanija, ce que vous décrivez, c’est à dire des artistes qui inventent des nouvelles formes de relations, des nouvelles modalités de collaboration.

JPJ : Oui, je pense que cela existe en effet dans certains secteurs, dans des lieux comme la Friche de la Belle de Mai à Marseille. Il y a là-bas des gens qui vont dans cette direction, c’est à dire pour fabriquer des choses dans un contexte social, un contexte urbanistique, etc. qu’on ne fasse pas des ouvres qu’il faut ensuite placer quelque part, mais qu’on fasse des ouvres qui pourraient répondre à quelque chose qui existe déjà.

HUO : Et l’utopie.

JPJ : .l’utopie c’est quand l’artiste est immergé dans son domaine, dans la mesure où il ne fait que ça et où il ne travaille pas autrement, il est sensible et il verra peut être des choses que d’autres ne verront pas, parce qu’ils n’ont pas le temps, ou parce qu’ils font autre chose ou parce que ce n’est pas leur spécialité. Lui, il a le temps de sentir justement ces potentialités d’un lieu – je parle maintenant pour l’architecte mais

pour l’artiste cela pourrait être la même chose – comme un jardin, une montagne, un désert, etc. Il va donc fabriquer quelque chose en fonction de ce que le lieu, l’état du lieu lui donne et de sa propre projection de la façon d’améliorer le lieu. Je pense à ce peintre qui fait du land art, aux Etats Unis, qui peint les rochers en bleu. C’est certain qu’il aime, qu’il adore ce paysage et en même temps, il le transforme. Christo avec ses îles

roses amène quelque chose à un lieu aussi. Ça c’est une pensée qui se réalise et c’est tout de même une pensée utopique vue qu’elle n’est qu’éphémère. Il n’y aura plus que le rappel des choses : on se souvient du Reichtag emballé, on se souvient des gens qui étaient joyeux devant cette toile qui brillait. Je suis sûr que les gens avaient un certain bonheur d’être là. Sur le Pont-Neuf emballé également, ils étaient ensemble quelque

part, il n’y avait pas un autre endroit dans Paris où ils pouvaient ressentir la même chose. Ça c’est grâce à un artiste qui a senti qu’il y avait une potentialité ici. Et donc là, je suis tout à fait d’accord. C’est une pensée utopique du début à la fin.

HUO : Comment voyez-vous l’aspect relationnel de l’utopie ? Dans la première édition d’Utopia de Thomas More, utopie est une île, mais dès la seconde édition, il ajoute un pont. C’est d’une certaine manière le début de l’aspect relationnel de l’utopie, ou de l’utopie relationnelle.

JPJ : Ou bien la société est à l’écoute des gens qui produisent ces désirs de choses, ces visions espérantes, ou bien elle n’est pas à l’écoute. Mais on ne peut pas le provoquer. Quelqu’un comme Christo, c’est évident qu’il a la potentialité de provoquer, de chercher, c’est un homme d’affaires, c’est un véritable entrepreneur. Mais ça c’est autre chose. Sinon, soit dans la littérature, soit dans l’architecture, il y a des créateurs qui produisent

des choses, mais qui ne sont pas forcément lues. S’ils tombent dans un contexte où ces types de pensées ne sont pas écoutés, ils n’ont pas de chance, mais c’est l’époque qui veut ça. Pour nous en ce moment, pour nos productions telles que celles de L’ivre de pierres ou des choses comme ça, nous n’avons pas été écoutés du tout. Je veux parler des milieux professionnels, et non des milieux journalistiques, du grand public. Au

contraire, pour L’ivre de pierres, je n’ai jamais eu autant d’articles de presse, c’était inouï.

HUO : Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur ce projet ? Existe-t-il des

textes ?

JPJ : Oui, dans les années de publication des 4 tomes de L’Ivre de Pierres (1977, 78, 80 et 84) j’ai travaillé beaucoup, dans l’écriture et les dessins de mes projets, pour la conception et l’édition des livres, pour les expositions ou pour l’écriture de textes théoriques, pour des émissions radio, etc. Cet article Edifier des mots – pourquoi l’architecture ne parlerait-elle pas ? a été dessiné et écrit pour une revue qui s’appelait

Aller-simple, une revue de poètes, d’architectes, de graphistes, de peintres . une revue de Tonka aussi. Toutes les couvertures avaient la particularité d’être uniques, faîtes à la main et donc originales.

HUO : Cette revue est venue après Utopie ?

JPJ : Dans les années 80,82. Je ne sais plus trop. Ce numéro là, le numéro 3, la couverture est d’après une gouache de Jean Helion « Solo de hareng ». Helion avait donné l’autorisation pour travailler à partir de ce dessin, et donc autour d’un dîner, une choucroute je me rappelle, chaque volontaire avait son pinceau, le pinceau bleu, un autre le pinceau jaune et chacun faisait un bout du hareng de Jean Helion. Là, pour le numéro 2 un autre mec faisait une trace, à la spatule, une trace différente pour chaque

couverture.

HUO : C’était donc la structure de Tonka. Vous aviez avec le groupe Aerolande votre propre structure, qui existe toujours s’il on en croit la plaque qui est accrochée en bas de chez vous.

JPJ : Oui, elle existe toujours.

HUO : D’où vient le nom ?

JPJ : On l’a créé dans les années 69/70, à propos du gonflable. Comme on avait une société/bureau d’étude qui produisait des meubles et surtout des structures d’exposition, des abris, des choses comme cela, toujours tendues, des abris et des piscines démontables, nous étions nos propres commerçants. On ne voulait pas être architectes libéraux et donc on concevait et on vendait nos produits. Ça a duré un certain temps, on est même allés en Chine pour édifier des bâtiments pour l’exposition industrielle française en 1974. Bref, ça a marché et donc Aerolande fut cela, puis devint une maison d’édition avec L’Ivre de Pierres.

HUO : Il s’agissait à travers cette structure d’inventer une autre économie

en quelque sorte ?

JPJ : Oui, d’inventer une façon cohérente de travailler. On faisait toujours des objets éphémères, mobiles et transportables, des objets qui voyageaient, qui n’avaient aucune structure fixe. A un certain moment, on a étudié des maisons modulaires mobiles M.M.M. pour Renault. C’était toujours la même idée : on ne se fixe pas, on n’a pas besoin d’un terrain, on est dans du démontable, de l’éphémère.

HUO : Y avait-il de la vente par correspondance ou bien participiez-vous

aux foires commerciales, un peu à la manière d’un Duchamp ?

JPJ : Nos produits étaient tout de même un peu trop lourd pour que l’on fasse de la vente par correspondance. Il fallait qu’on installe ces structures. Dans les foires nous vendions des structures d’exposition, très professionnelles. Mais ensuite on a arrêté, après Pekin dans les années 74. Il aurait fallut une structure commerciale beaucoup plus importante, et on avait pas tout à fait l’esprit et les qualités à ça. Quelqu’un comme

Laurent Kaltenbach, un ingénieur, qui créa l’entreprise Air structure, une

grosse société, n’a pas résisté non plus et a liquidé son entreprise peu

après. Des architectes ou des artistes ne savent pas gérer une structure

commerciale de ce type là.

HUO : Il y avait un aspect fictionnel dans toute cette histoire ?

JPJ : Oui. Je voulais toujours faire des catalogues commerciaux pour imaginer nos structures dans leurs meilleures édifications, mais comme j’avais le frein de cette société commerciale, je ne pouvais pas le faire.

Mais la société Aerolande existe en effet toujours. Et donc à ce moment là, quand je l’ai mise en sommeil, j’ai repris des projets différents, à partir d’un autre imaginaire formel. Mais j’ai été vite confronté à un problème qui était celui de la participation aux concours. Je ne participais jamais aux concours. J’étais plus que sceptique face à la maigreur et au vide de la programmation architecturale, du concours de l’Opéra, ou de celui de la

Villette et de tous les concours français des années 70/80, même celui des Halles qui n’était pourtant qu’un concours d’idées. Des fonctionnaires nous avaient fabriqué des programmes sans aucune volonté d’architecture, il s’agissait de programmes de concours apparement très volumineux, mais ils n’étaient gros (en épaisseur de papier) que parce qu’ils étaient maigres de pensée, sans idées-force. Ils pensaient que c’était aux architectes de leur donner des idées. Moi, je ne voulais pas prêter mon énergie à ce genre de concours. Car si c’est une mauvaise idée au départ, je me disais, un peu à

la manière d’un metteur en scène : « Pourquoi devrais-je faire un mauvais film parce que le synopsis est mauvais ».

HUO : C’était une forme de résistance.

JPJ : Oui et je pensais alors qu’il devrait peut être y avoir des gens qui pouvaient à la fois faire des projets d’architecture et écrire le programme. Donc j’ai demandé à des artistes, à des sculpteurs, à des peintres, à des graveurs, à des architectes que je pouvais contacter peu à peu, s’ils étaient susceptibles de faire un projet théorique dont la seule

finalité était d’être imprimée et publiée.

HUO : Et cette démarche marque la création d’une nouvelle revue ?

JPJ : Oui, la création des Editions Aerolande et des ouvrages L’Ivre de Pierres, dont le premier tome est sorti en 1977. C’était un grand format parce que j’adorais les revues de bande dessinées et en particulier la collection des 30×40 d’Etienne Robial, où la profondeur de l’impression en noir et blanc était mise en avant. Il me fallait une revue de grand format, qui ne soit pas que de l’information sur l’architecture mais dans laquelle

le projet réel, l’ouvre réelle était consignée et donnée à voir. Il n’y avait rien d’autre que des pages successives, c’était ça le projet. Ce n’était pas comme dans les revues d’architecture où on ne voit qu’un petit bout, une information et pour compléter sa vision ou sa compréhension, il faut aller voir le projet ailleurs.

HUO : Pourrait-on en parler alors comme d’une exposition immanente au

livre ?

JPJ : Oui c’était un livre d’art, dans lequel les artistes s’exprimaient.

Mais il faut reconnaître qu’il était très difficile de trouver des auteurs. Car ça demande du temps et surtout un air du temps favorable. Et comme dans le milieu des années 70, la nouvelle génération des architectes de 68 commencèrent à construire, tous les gauchistes se sont retrouvés dans un processus professionnel qui leur interdisait, par manque de temps bien sûr, mais aussi par peur de s’exposer et d’être fragilisé par une production hors-cadre, considérée comme une petite chose, artistique, utopique et donc

non professionnelle. Ceci dit, mon entreprise utopique a marché, j’ai réalisé quatre tomes. J’ai aussi fait de nombreuses expositions de ces projets. Et puis ça s’est arrêté en 84 car je voyais bien que ça ne servait qu’aux artistes plasticiens et graphistes de ma revue, mais sans aucune influence apparente en architecture. Cependant, aujourd’hui je me rends compte que ça avait sans doute plus d’influence que je le croyais à l’époque. Je rencontre souvent de jeunes architectes dans des agences qui me disent que Aerolande, que L’ivre de Pierres ont été déterminants dans les orientations qu’ils ont prises. Mais j’ai été déçu à l’époque par notre non-présence et le silence dans les médias architecturaux.

HUO : Des gens comme Jean Nouvel ont été influencés par ça sans doute ?

JPJ : Tout le monde connaissait notre entreprise éditoriale. Mais je ne m’en rendais pas bien compte alors dans la mesure où je ne fréquentais plus les agences d’architecture. J’étais en dehors, j’étais ce que l’on appelle un artiste ou un culturel de l’architecture. Dans le catalogue Le Guide du Paris de L’Ivre de Pierres, à l’occasion de l’exposition du même nom à L’ARC/Musée d’Art Moderne de la ville de Paris en 1982, des écrivains ont

joué le jeu de cette fiction architectonique : Bernard Marcadé a écrit une nouvelle policière dans les jardins de l’Ourcq de Jean Aubert, Paul Memmi un texte inventé de Théophile Gautier, Pierre Sady Deux promenades de la Villette à Chaillot et d’autres, chacun a écrit un texte/fiction. Françoise Estèbe, une réalisatrice de France Culture a réalisé au moins deux heures d’émission là dessus. C’était très drôle, parce qu’elle a interrogé tous les intervenants, les historiens, les artistes, etc. Et elle enregistra

aussi des interview in situ avec de la musique, à la gare de l’est par exemple, avec les bruits, les trains, les conversations, l’environnement sonore. C’était une façon radiophonique d’évoquer un projet d’architecture qui existait donc sur le papier, en dessins, mais aussi par son équivalent phonétique.

HUO : Cela nous ramène au début de la discussion, quand nous évoquions le

Guide du Paris de L’ivre de pierres. Car là vous continuez ce travail sur l’utopie, non pas sur l’utopie comme lieu de nulle part mais comme une ville investie. Peut-on dire que vous avez injecté des idées utopiques dans une ville comme Paris ?

JPJ : C’est parce que Paris est la ville que je connais le mieux, celle sur laquelle j’ai le plus de fantasmes et de documents, c’est celle que je sens le mieux. Après L’Ivre de Pierres, j’ai fait d’autres projets théoriques à Paris, notamment les Thermes de l’Ile Saint-Louis sur la pointe de l’île Saint Louis, un projet au départ pour une revue qui m’avait demandé de

faire un lieu du plaisir. Et donc j’avais dessiné une espèce de grande piscine/hôtel en vase clos, très humide avec une serre intérieure exotique, des lieux de culture physique, quelque chose d’un peu hédoniste, d’homosexuel.

HUO : Existe-t-il une publication de ce projet ?

JPJ : Non, les dessins n’ont été que partiellement publiés finalement. Peut être que je l’ai publié moi, à l’intérieur de l’ouvrage L’image en architecture. J’ai reproduit des dessins de ces projets dans ce livre. Il y eut d’autres projets, comme celui du pont habité, Le Motel vertical et les Tours des vents… C’était alors la mode du saut à l’élastique depuis les

anciens ponts de chemins de fer. Et donc je cherchais des lieux, des anciens ponts désaffectés. Et je me suis dit que ces ponts très hauts d’où l’on saute, peut être en en faisant un peu plus. Et donc j’avais installé à la fois des structures pour le vertige, le saut, et sur l’autre versant j’avais dessiné un hôtel dont toutes les chambres donnaient sur ce lieu, cette attraction qui, je trouvais, était toujours un lieu caché, réservé

aux seuls connaisseurs, aux spécialistes. Tout ce qui est sur le vent, sur le vertige, sur le saut, la plongée, . C’était toujours des projets comme ça. Et je crois que ce projet là est le seul qui n’est pas situé à Paris. Il y en a un autre qui a été fait sur.., ça c’est un tout petit projet,pour la revue du CCI du Centre Beaubourg, un numéro sur Paris et sa

banlieue. Et donc j’avais fait un dessin, sur plusieurs pages, représentant une vision de ce que pouvait être la périphérie de Paris durant la nuit :

avec tous ces endroits morts, là où l’on passait sous le périphérique, les portes de la nuit de Paris. J’avais essayé d’imaginer ce qu’il faudrait installer pour que ces lieux vivent, surtout la nuit. Donc la connexion avec d’autres activités de là nuit comme le tri postal, les stations-service, les night-clubs, et ça se prolongeait jusqu’à la banlieue. J’avais remarqué par exemple qu’à Porte de Saint-Cloud, tous les dépanneurs des autoroutes de la région parisienne attendent, stationnent là-bas. Ils ont leur « bip », ils attendent, ensemble, réunis. Je trouvais que c’est une autre activité et une configuration nocturne tout à fait vivante et qui existait seulement à cet endroit.

HUO : Cela m’évoque aussi le livre de Jane Jacobs, Déclin et survie des grandes villes américaines dans lequel sont décrits ces types de bulles d’activité qui existent au cour de la nuit.

JPJ : Il est intéressant de récapituler les activité vivante et nocturne d’une ville, les stations d’autobus partant pour la banlieue par exemple, toutes ces choses là. Le départ des autobus de nuit au Châtelet, c’est d’une tristesse. C’est véritablement un lieu où il y a un manque existentiel. Les gens attendent dans le noir, dans le froid, alors qu’il

pourrait y avoir un espace urbain utile pour ces autobus de nuit. C’est extraordinaire que cela n’existe pas. Le non lieu du départ d’une gare d’autobus. Et cela pourrait être drôle en plus, les gens étant réunis pour une même activité – rejoindre sa banlieue – et ça pourrait être plus que ça.

HUO : Ce type de réflexion suscite un tout autre complexe de questions, sur les rapports entre l’utopie et le quotidien.

JPJ : Oui, c’est ça : c’est la « rêverie éveillée ». Ernst Bloch en fait son thème principal dans Hoffnung (Principe d’espérance), un rêve éveillé et il fait la différence entre le rêve nocturne, le rêve inconscient de Freud et de la Psychanalyse, et le rêve éveillé. La différence comme artiste c’est l’idée que l’utopie ne s’écrit pas au futur. Ce n’est pas un

rêve nocturne et le rêve est aussi un rêve éveillé, dont on est conscient, le rêve qu’on a dans la tête de ce devraient être les choses. Et c’est ça la projection : c’est le rêve éveillé. C’est cela qu’il faut cultiver.

Comme un poète, comme un écrivain, on cultive ces choses là, faut faire des exercices, faut déplacer les choses en permanence, faut aller sur les lieux, prendre des notes. Pour le projet sur le périphérique, j’ai fait les 33 kilomètres à pied, en plusieurs fois, pour essayer de m’imprégner du site. J’ai vu des dépôts de la voirie pour la signalisation urbaine, j’ai vu des fourrières de voitures, des dépôts de pneus, des pompes à essence

ouvertes, d’autres fermées. J’ai fait cela à pied de jour comme de nuit. C’était très intéressant, et je dirais que c’est avec les pieds que l’on peut appréhender l’urbanisme. Un architecte qui construit n’a pas le temps d’être en dehors des choses, n’a plus le temps pour ce genre d’activités, ni d’ailleurs pour écrire. Ceux qui ont le temps et les moyens s’entourent d’écrivains, de rêveurs et les fréquentent.

HUO : Ce que font des gens comme Koolhaas ou Jean Nouvel.

JPJ : Oui évidemment, ils ne pourraient pas faire tout ce qu’ils font s’il n’y avait pas des rêveurs parmi eux, car eux ils n’ont pas toujours le temps de voir. D’ailleurs L’ivre de pierres N°3 contenait un texte de Tonka sur les rêveurs, dans la tradition de nos écrits depuis les publications d’Utopie, jamais de commentaire sur nos propres ouvres et pas

d’introduction à nos ouvrages : « Depuis longtemps l’art comme le monde sont constitués de deux parties. Ils sont formés de rêveurs et de pilleurs.

Les pilleurs de rêves accèdent au pouvoir, méprisent les rêves que viennent d’éructer leurs propres corps, se parent des rêves des autres et leurs parures séduisent rêveurs et pilleurs futurs ».Cette part est toujours présente et les plus intelligents ne l’oublient pas et s’en servent pour agrémenter leurs projets. Et puis il y a les rêveurs plus isolés. Il

m’arrive d’aller de temps en temps dessiner chez des architectes, chez Nouvel pour un gonfable par exemple, ce genre de choses.

HUO : Vous êtes consultant ?

JPJ : Çela m’amuse beaucoup., cette faculté de projeter des choses en les dessinant. Par exemple cet après-midi, je participe à un projet élaboré par une équipe d’architectes et moi je ne fais qu’illustrer ce qui se dessine sur les ordinateurs, cela aide l’équipe à voir mon interprétation iconique.

HUO : Quand on regarde vos magazines, on constate en effet qu’il y a très peu de photographies et beaucoup de dessins. N’est-ce pas parce que le dessin est finalement le support ou le vecteur idéal des utopies ?

JPJ : Le dessin est une projection. Vous accélérez la pensée en dessinant. Pour le projet cité plus haut, un projet déjà très élaboré, je ne sers qu’à exprimer des idées latentes, qui existent sans doute, mais dont l’équipe n’a pas conscience. Et donc je dessine, et cela leur sert à voir. Et puis j’y joint ma façon d’imaginer dans l’espace. La vision dans l’espace se perd un peu. Les jeunes architectes, parcequ’ils apprennent à dessiner que sur ordinateurs et presque plus à la main, ont du à voir en trois dimensions. Cette qualité de pouvoir imaginer dans toutes les directions, de visualiser en croquis est une qualité qu’il faut cultiver, un apprentissage par le dessin manuel. Et puis ça m’amuse beaucoup de faire ça, de ne pas être l’auteur du projet et de ne servir qu’à ça, àvisionner, à donner à voir, à représenter.

HUO : Dessinez-vous lors de ces déambulations ou promenades urbaines que

vous faites, un peu à la Robert Walzer ? Vous n’employez jamais d’appareil

photo ?

JPJ : Non, je dessine un peu et je note surtout. Je note le nom des rues, les mots des enseignes des magasins, les activités. A la gare de l’Est parmi tous les coiffeurs un seul était ouvert le lundi et donc sa grande enseigne était « ouvert lundi » et je note ce genre de choses… Toujours à la gare de l’Est, on s’aperçoit que les traces de la guerre de 14-18 sont encore présentes dans le quartier, mais il faut les chercher, les repérer avant que les politiques ne les remplacent par leurs propres noms pour passe dans la postérité. Notez tout cela, est une activité de prise en compte d’un site. Et puis je fais bien sûr quelques croquis. La photo moins, mais ça c’est une option personnelle. Je prends des photos mais il faut redessiner par la suite pour reconnaître les choses. La photo

ne me sert pas parce qu’elle m’éloigne de mon attention optique, je n’écoute plus les bruits. Mais c’est très personnel ; il y a des gens qui prennent des photos, moi je fais des croquis, je note, j’écoute, je m’imprègne plutôt, je m’imagine les choses. Je ne peux pas faire de la photo et en même temps me projeter dans le rêve éveillé. Ce sont deux

activités presque contradictoires, même matériellement c’est difficile car quand vous notez, l’appareil photo vous gêne. Mais enfin, j’utilise malgré tout beaucoup la photographie dans mes projets pour les photomontages. La photographie aérienne nottamment. Et puis il y a des photos que je fais moi même mais qui ne servent que d’intermédiaire. Elles n’ont aucune qualité artistique, elles n’ont que la prétention de ne servir à rien d’autre qu’à mon travail. C’est en interne.

HUO : L’ordinateur a joué progressivement un rôle de plus en plus essentiel

dans les cabinets d’architecture. Pensez-vous que cela a beaucoup changé le rapport qu’ont les architectes au dessin ? C’est ce que disait, dans un récent colloque, l’artiste anglais Gustav Metzger, même si lui n’a jamais travaillé beaucoup avec le dessin, il attribuait la disparition du dessin à l’omniprésence de l’ordinateur.

JPJ : Oui. mais l’ordinateur est incontournable. Même moi je travaille et je dessine aussi à l’ordinateur. On ne peut pas faire autrement, parce que c’est mieux, parce que c’est évident qu’avec cet outil, je peux incorporer des images où je veux. Mais l’outil du dessin reste très important et comme je l’ai dit plus haut, il faut que les spécialistes, les professionnels sachent dessiner manuellement, c’est une qualité indépassable, vous ne

pouvez pas faire autrement quand vous êtes architecte. Comme pour un musicien, il y a des choses indépassables, comme pour un danseur.

D’ailleurs je crois que les danseurs apprennent à dessiner, pour le mouvement,. des choses comme ça. Mais le dessin, pour l’architecte est une évidence, pour la représentation et le développement de l’imaginaire spatial. On se rend compte que les dessinateurs/architectes ne voient pas toujours ce qu’ils sont en train de dessiner.

Quand vous leur posez la question du pourquoi ils dessinent autant en 3D à l’ordinateur, ils vous répondent que c’est parce qu’ils ne savent pas faire des croquis, ils ne

savent pas dessiner. Et je me dis alors : « Quelle perte de temps.. ».

Quand je suis dans une agence, les collaborateurs sont curieux de ce que je dessine, le dessin à la main est devenu une curiosité. Comme il y a des écrivains publics, moi je suis un dessinateur public d’architecture.

HUO : Seulement pour des agences d’architectes ?

JPJ : Pas seulement non. Parfois pour des entreprises, mais pas trop. Je n’ai pas besoin de faire trop de choses comme cela. C’est une façon de gagner ma vie accessoirement, et c’est très bien comme ça. Je comprends bien le processus de fabrication des choses et puis ce n’est pas triste.

A propos de Soleri :

HUO : Nous allons aussi interviewer Soleri.

JPJ : Il vit encore ?

HUO : Oui.

JPJ : Il construit toujours pendant ses séminaires d’été ?

HUO : Oui à Arcosanti.

JPJ : C’est bien ça. Est-ce que Soleri est important dans la culture architecturale d’aujourd’hui, pour les étudiants par exemple ? Est-ce qu’il existe ?

HUO : Oui, il est revenu, pour ainsi dire, à travers la dernière biennale d’architecture de Venise.

JPJ : Pour moi Soleri fut un point de repère stylistique, ses maquette de

ponts par exemple. Je me rappelle qu’il est venu à l’école Spéciale d’Architecture dans les années 70, je ne sais plus trop bien, pour donner une conférence. Pour nous il était important, c’est quelqu’un qui nous a fait rêver. J’y suis allé mais il n’y avait pas grand monde. Les gens ne savaient pas trop qui était ce monsieur et j’ai trouvé ça un peu léger,

pour un artiste de cette importance. J’étais très déçu que les étudiants ne s’intéressaient pas plus à ça. Et donc je me demandais s’il était toujours important où s’il est resté dans cet oubli qui le guettait alors.

HUO : Il reste un peu marginal, mais on assiste à une redécouverte.

JPJ : Vous êtes allé là-bas ?

HUO : Non, mais je sais que pratiquement rien n’est construit, à peine 1%.

JPJ : Oui, mais il a quand même réalisé de nombreuses voûtes.

HUO : Quelles étaient vos influences majeures à la fin des années 60 ? Vous

parlez de Piranesi.

JPJ : Piranesi est venu plus tard et toute l’influence historique d’ailleurs, tous ces projets théoriques qui sont apparus dans l’histoire depuis le XVIIIè et le XIXè siècle. Les projets théoriques en architecture n’existent que depuis le XVIIIè siècle. Avant on inventait des vues uniques, des vedute architecturales. Piranesi gravait des dessins sans

liens les uns avec les autres. Ce ne sont pas des projets à proprement parler, sauf peut être pour le Champ de Mars, le Campo Martio, car c’est le seul projet pour lequel il y a à la fois un plan et des vues axonométriques de certaines parties. Je fais la différence entre les projets théoriques et les fantaisies architecturales. Pour Chernikhov par exemple, on est dans la fantaisie architecturale – un dessin, une gravure, une gouache – tout à

fait phénoménaux de modernité, qui ont eu beaucoup d’influence, mais ce ne

sont que des dessins et non pas des projets d’architecture, c’est à dire une morphologie dont plusieurs vues ont été conçues.

HUO : Car c’est plus concret.

JPJ : Non, c’est la vision d’une volumétrie architectonique réelle. Un graphiste comme Hermann Finsterlin nous a laissé des dessins fabuleux d’invention architectonique, mais ils ne représentent pas de l’architecture. Peut être qu’il n’y a rien derrière, c’est peut être creux. Ce n’est qu’un dessin.

HUO : La différence se situe-t-elle donc dans la possibilité de réalisation ? Mais si l’on prend l’exemple des dessins de Finsterlin, certains ont été réalisés.

JPJ : Oui mais à travers des maquettes qu’on va ensuite essayer d’intermpréter, de positionner, d’ausculter. et il est possible de faire cela maintenant avec l’outil informatique, mais architecturalement, je ne suis pas sûr que cela fasse avancer les choses. Ce sont des découvertes formelles inouïes certes, mais il manquera toujours la donnée structurale et architectonique. Et je trouve cela déplorable parce que je pense

vraiment que l’économie des moyens fait partie du rôle de l’architecte. Dans les principes de Vitruive et d’Alberti, « Utilité, solidité et beauté », . le principe de l’économie est intégré, l’architecte doit faire le meilleur projet dans les limites économiques de son client. Il ne doit pas lui faire dépenser le maximum d’argent. Et dans les grands projets

comme ceux de O’Guery, ils coûtent des fortunes parce que le principe d’économie n’a pas été intégré dans les données formelles ; mais comme ce sont des projets exceptionnels, ça n’a pas beaucoup d’importance. Aujourd’hui il y a cette perversité dans la pensée architecturale, une nuisance qui fait que l’on peut dessiner et modéliser pratiquement

n’importe quoi, sans vraiment réfléchir ni statiquement, ni à l’économie des moyens. Donc un architecte connu et sur des projets exceptionnels, pourquoi ne pas le faire ? Mais peu à peu cette attitude imprègne d’autres projets, moins fastueux, des écoles ou des logements par exemple et qui formellement seront étudié et jugés selon les mêmes critères d’exeptionnalité.

HUO : Quels sont les architectes qui vous ont influencé ?

JPJ : Ceux qui ont réellement influencé les choses, au départ, c’étaient

les modernes. Les gens du moment, les études d’Otto Frei, les ingénieurs.

HUO : Buckminster Fuller ?

JPJ : Oui, ces gens là : Buckminster Fuller, Le Ricolais et un professeur que nous avons appelé à l’Ecole des Beaux-Arts, David-Geor ges Emmerich.

HUO : Qui étai Le Ricolais ?

JPJ : C’était un ingénieur français qui a travaillé à Philadelphie parce qu’on ne lui a pas donné les moyens nécessaire en France,. Il concevait des structures dénommées légères et spatiales. Il y avait aussi Konrad Wachsmann, un autre grand ingénieur qui nous a marqués. Et puis les fanzines de la modernité qu’étaient les revues Archigram et aussi Ant Farm, des gens comme ça. La revue AD (Architectural Design) était la plus

inventive parce qu’elle était en permanence à l’affût de tout ce qui se produisait à la fois dans la forme et dans la structure : un petit abri, un arrêt d’autobus, la photo d’une structure, un dessin, parfois des très petites choses.

HUO : Cedric Price était-il important ?

JPJ : Oui, mais je ne pratiquais pas assez l’anglais pour apprécier ses concepts, sauf le Fun Palace, la volière du zoo de Londres, ce genre de choses. Mais la mouvance d’Archigram était plus importante. Peut être quelqu’un d’autre, Ulrich Conrads, qui a publié ce livre Architectures fantastiques dans les années 60 et qui était le premier à avoir publié, en annexe, les écrits de Finsterlin, de Bruno Taut et d’autres du groupe de

Frühlicht . et le premier à faire le parallèle entre tous les dessins du début du siècle (Chernikhov, Finsterlin, Taut etc.) et l’architecture américaine de Bruce Goff, de Frank Lloyd Wright. Il a mis tout cela en parallèle avec des images. Donc toujours des influences du XXè siècle. On ne fréquentait pas encore tellement les gens comme Boullée, Lequeu… J’ai connu l’histoire des projets théoriques à partir de L’ivre de pierres à la fin des années 70 où j’ai commencé à fréquenter des historiens. Ledoux, Piranèse, etc. étaient des grands traceurs et inventeurs de morphologies nouvelles, leurs architectures m’impressionnaient beaucoup. Il furent aussi importants que Louis Kahn, inventeur de géométries compositionnelles,des formes, certaines fenêtres, certaines ouvertures. Boullée a aussi inventé des géométries : l’arc coupé à moins de son diamètre, l’arc outrepassé n’étaient pas utilisé en architecture et Boullée, le premier a coupé des

solides, pour ses architectures colossales. Courant aussi après ce vieux rêve de réaliser une sphère, Buckminster Fuller l’a finalement réalisé à Montréal en 1967. Mais fut un rêve, la maison des bûcherons de Boullée par exemple. Donc toute cette suite depuis le XVIII° siècle m’a influencé bien plus que Piranesi finalement. Ses dessins circulaient au sein des ateliers architecture, et dans leurs bibliothèques à l’école des Beaux-arts. Au fond

ces livres étaient pour nous comme des « usuels », des beaux bouquins, ces grandes reliures des gravures de Piranesi nous étaient tout à fait familier. A la rigueur, on dessinait même dessus ; ils n’étaient pas considérés comme des objets ou des livres d’art. Alors que maintenant ces gravures originales sont enfermées dans les réserves des bibliothèques. Ce n’est qu’en 1968, quand les ateliers ont eu des problèmes, que ces

bibliothèques ont été plus ou moins pillées par les collectionneurs ou par la bibliothèque de l’école des Beaux-arts qui les a repris. A Strasbourg par exemple, où j’ai fait mes études, la réserve de la bibliothèque est désormais fermée et réservée aux chercheurs. Mais à l’intérieur, je retrouve tous les livres qui nous étaient familiers et que l’on salissait

un peu, n’imaginant pas qu’ils puissent devenir un jour des pièces de collection.

HUO : Il y a aussi une autre forme d’influence que j’ai pu repérer, dont vous-même parlez de temps en temps, et qui est selon moi est très intéressante vis à vis de l’utopie : c’est la bande dessinée, et en particulier la science-fiction dans la bande dessinée d’alors.

JPJ : Ah oui ! On cherchait à savoir quels allaient être les modes d’expression qu’on allait utiliser. Et dans la revue Utopie, en cherchant quels étaient les moyens d’expression possible, le photomontage pouvait être un de ces moyens. C’était une tradition du XXè siècle et nous avons beaucoup utilisé le photomontage dans les articles et la revue, mais aussi dans des livres, comme Des raisons de l’architecture – l’architecture comme

problème théorique dans la lutte de classes. Ce texte fut en fait la réunion de deux textes : d’une part UTOPIE – Architecture as a theorical problem, paru dans AD en juin 1968, sur les meubles gonflables, et d’autre part le texte L’architecture comme problème théorique paru dans la revue L’Architecture d’aujourd’hui en Septembre 1968, un numéro sur les tendances actuelles où il y avait Soleri, Archigram, Ant Farm etc., un long article

de douze pages, accompagné de collages photos. Dans le monde de l’image des années 60 et 70 et du point de vue de l’invention graphique, la bande dessinée fut d’avant-garde. Et d’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’Archigram a beaucoup puisé dans la bande dessinée, à la fois dans les bulles, dans les mots, dans la façon de coller les personnages, dans la façon de découper, etc. Et en effet, j’étais un amateur de science-fiction

littéraire et de science-fiction de BD. Mais on sentait bien qu’il n’y avait dans les BD représentant des bâtiments aucune invention architecturale. C’était la façon de faire le récit qui était intéressante, cette façon de le découper en images successives. Cela rejoignait l’idée selon laquelle, pour bien raconter un projet, il faut le découper en

moments successifs. Je pensais à cette époque là, dans cet article en tout cas, qu’un projet complexe d’architecture, un projet de scénographie urbaine, n’était lisible par personne car il n’existait pas de moyens de le visualiser. Donc, au fond, les concepteurs, s’ils ont du talent, ils l’ont dans la tête et s’ils n’en ont pas dans la tête, le résultat sera un hasard urbanistique. Car personne n’a pu le simuler, ni pour le concevoir, ni pour

le donner à voir à d’autres. Et donc je pensais que dans ce domaine, d’où mon article dans Utopie n°1 intituléVilles de papier, il y avait un manque de moyen d’expression et de moyen d’étude dans le monde de l’architecture. Il fallait donc chercher d’autres moyens de représentation. Maintenant, évidemment, on peut tout simuler et on refabrique, de nouveau, des images superflues. Superflues parce que la grande critique de l’école des

Beaux-arts dans les années 60 fut que les projets et leurs images étaient pompiers et académiques, avec des images qui n’avaient aucun lien avec la réalité, réelle et c’est pour ces raisons qu’on s’est arrêté de concevoir et de construire. Ensuite, il y a eu des projets plus intéressants parce qu’on s’est posé des problèmes, les gens ont lu : l’habitant, la

technologie, le politique étaient là et les premiers projets des années 70/75, tels qu’on pouvait les voir à travers différents concours, étaient intéressants. A présent les rendus des projets sont redevenus des images pures et autonomes. Très souvent, il n’y a plus de visualisation du contexte. On ne peut pas s’imaginer l’objet architectural dans son contexte urbain. Là j’ai le projet de l’exposition internationale qui doit avoir

lieu en 2004 à la Courneuve. Mais au fond je pense qu’il n’y a aucune possibilité de se représenter les projets dans leurs contextes urbains, personne ne fait cet effort. On nous dit que ça va être un truc grandiose mais au fond rien ne le garantie. Mais revenons sur l’influence de la bande dessinée.

HUO : Tout d’abord de quel genre de bande dessinée s’agit-il ?

JPJ : Il y a bien sûr les bandes dessinées telles que L’an 01 de Gébé que vous avez cité précédemment. Ça c’était une façon écologique et politique de se poser les problèmes et qui est correcte. Elle consiste à dire : on s’arrête, on réfléchit, et ce n’est pas triste. C’était ça le principe, et c’était très bien. C’est un peu cela j’ai souhaité faire avec L’ivre de pierres : on s’arrête, on ne participe plus à des concours, on fait une pause dans cette course folle, on réfléchit et on essaie de donner le meilleur de soi même dans des projets qui sont en dehors de tout, de toute demande officielle, en réfléchissant aux contenus, aux formes, à la vie qui peut s’y dérouler et l’on essaie de transcrire cela pour un lecteur. Et d’ailleurs le lecteur ne s’y est pas trompé : j’ai reçu des lettres de gens

qui imaginaient ce que je disais sur Chaillot. Pour la première fois des lecteurs non avertis rentraient dans un projet d’architecture, ce qu’ils n’avaient jamais pu faire auparavant. Ils étaient contents parce qu’ils voyaient l’architecture autrement. Mais sinon, les bandes dessinées qui étaient les plus performantes, celles où il y avait le plus d’invention,

venaient des Etats Unis. Il y avait toutes ces BD américaines, certaines pour leur contenu (violence, drogue) comme Robert Crumb, S. Clay Wilson, Shelton, Trashman, et d’autres pour leur inventivité formelle (Rick Griffin, Robert Williams, Vaughn Bodé, Richard Corben, Victor Moscoso,etc..). Je pensais alors que le meilleur de l’art graphique était là dedans

et pas dans la peinture, que la bande dessinée était plus grande et plus importante que Liechtenstein, que Rosenquist, que Rauschenberg, etc. Les uns étaient dans le monde de l’art, le Pop Art et les autres gagnaient leur vie en faisant quatre pages tous les jours.

HUO : Et puis bien sûr, il y a le dialogue que vous entretenez avec

Moebius.

JPJ : Oui. Moebius, cela s’est fait grâce à Jean Annestay, un écrivain éditeur qui pensait au rapprochement à faire entre des projets de L’ivre de pierres et des gens de la BD comme Moebius. Et en effet pour le projet de Chaillot, Moebius m’avait montré des angles de vues qui l’intéressait. Les gens de la bande dessinée, et des déssinateurs comme Moebius en particulier, sont des amoureux du trait, de la facture. Quand Moebius

dessine, surtout au pinceau, c’est extraordinaire. C’est aussi pourquoi il aime bien que d’autres fassent la mise en page au crayon ou les textes, ça ne le gêne pas, ça lui laisse le plaisir pur du dessin. Avec Darrow, le dessinateur américain.

HUO : Le dessinateur de Matrix ?

JPJ : Oui, ils ont travaillé ensemble dans une série de dessin pour laquelle Darrow avait fait la composition, le crayon et Moebius, lui, encrait. C’était très valorisant pour l’ouvre elle même, car il y avait deux tempéraments qui s’impliquaient. C’est des gens qui savent faire des choses de ce type là. Et donc Jean Annestay pensait que c’était une bonne

idée que Moebius reprenne certaines planches de mes projets et les redessine à sa façon. Il aurait imaginé la vie à l’intérieur du projet, en dessins, ce qui n’est pas du tout dans les capacités d’un architecte. Mais finalement ça ne s’est pas fait, ça aurait pu se faire et c’est depuis on en discute. Dans le côté dessinateur public d’architecture, j’ai dessiné

dernièrement pour Amélie Poulain, pour l’album où il s’agissait d’imaginer l’intérieur de l’immeuble d’Amélie (qui n’existe pas) ou de redessiner le Montmarte d’Amélie. Ça c’était vraiment un travail de dessinateur public. Mais notez que c’est toujours le même domaine, pouvoir imaginer un immeuble qui n’existe pas et dessiner des axonométries d’un Paris imaginaire.J’adore faire ça.

HUO : C’est une toute autre sorte de commande.

JPJ : Oui mais ça ne me gêne pas du tout : c’est toujours donner à voir un

objet qui n’existe pas ou pas encore, un imaginaire spatial. Pour la bande dessinée, il y a un aute auteur qui m’est cher, Nicolas Devil, un graphiste français qui a fait une bande dessinée La saga de Xam 1967. Les différents chapitres de cette saga ont été faits dans des styles différents. Il y en a un très influencé par les peintures l’Egypte ancienne, d’autres par l’heroic fantasy américaine etc. Un autre ouvrage du même auteur, Orejona

– Saga génération 1974, un bouquin caligraphié et dessiné en reprenant tous les logos, les mots d’ordre, les graphismes de la contre-culture américaine et européenne et qui les a illustré avec des textes du Black power, des situationnistes… C’est une ouvre graphique et calligraphique. C’est un peu cela que j’aurais aimer intégrer, mais que je n’ai pas fait finalement, c’est à dire cette pensée de la sous-culture américaine, la BD Française,

etc. : faire rentrer tout cela dans l’architecture d’une façon ou d’une autre, la croyance que cette culture populaire et underground pouvait se mêler à Piranesi et à Buckminster Fuller. Il y a aussi d’autres domaines de l’art à faire intervenir, mais pas facilement car le courant n’est pas dans ce sens. D’un côté il y a les artistes, l’art du ministère la Culture, des Musées et des conservateurs, même l’art technologique contemporain, et de tous ces illustrateurs, ces fous de BD, ces stylistes des pochettes de vinyl ou de CD, ces infographes qui travaillent pour le cinéma. Ces gens là, dans un autre domaine, ne sont pas reconnus par la grande culture des musées. Les objets qu’ils fabriquent et les images qu’ils conçoivent ne sont pas sujet à beaucoup de valeur ajoutée, donc peu de possibilités financières. De toute façon, ces petits artistes (des grands à mes yeux)

n’ont pas le temps car dès qu’ils ont fini un film ou une BD, ils en commencent d’autres et donc ils ne se posent même pas la question de savoir si c’est de l’art ou si ça n’est pas de l’art, ils font du cinéma, il font de la BD.

HUO : Quelqu’un comme Giger qui dessine Alien.

JPJ : Oui, mais lui il est reconnu dans le domaine de l’art.

HUO : Marginalement, peut être.

JPJ : Alors que Moebius ne l’est pas pratiquement pas.

HUO : Ou marginalement, de la même façon.

JPJ : Il y a un autre monsieur que j’aime bien dans la peinture, qui n’a rien à voir avec la bande dessinée, un autre suisse, Jürg Kreienbühl.

HUO : C’est lui qui a peint le museum d’histoire naturelle ?

JPJ : Oui, il y a une rétrospective au Centre Culturel Suisse, un peintre à

la fois documentaliste et illustrateur., sur le bidonville de Nanterre, le Museum d’Histoire Naturelle à Paris pendant les années où la Galerie de Zoologie était fermée et ses collections d’animaux presqu’à l’abandon.

[Hans Ulrich Obrist]

|